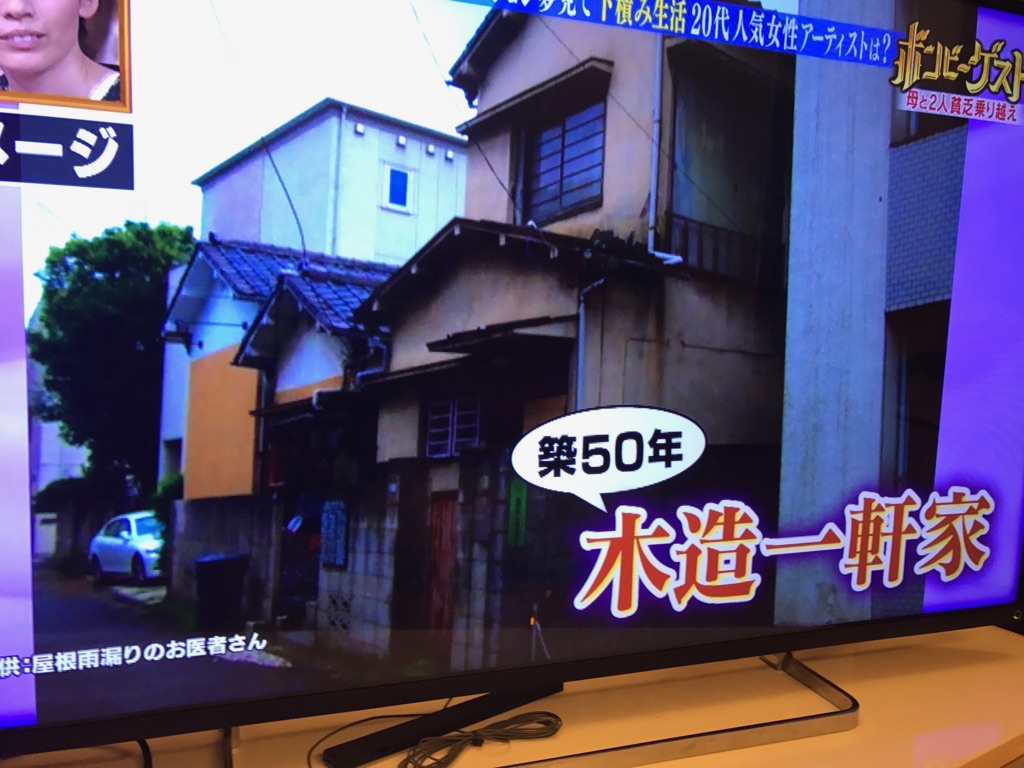

住宅の中でも屋根は、風雨や日差しから私たちの生活空間を守る重要な構造です。その屋根の一番高い部分である「棟(むね)」に設置されるのが「棟換気」と呼ばれる装置です。住宅の快適性や耐久性を高めるために欠かせないこの棟換気ですが、施工や設計に問題があると「雨漏り」を引き起こす原因にもなってしまいます。今回は、「棟換気 雨漏り」というキーワードを軸に、基礎知識からトラブルの実例、対策方法までをわかりやすく解説していきます。

棟換気とは?屋根裏の空気を動かす重要な装置

棟換気とは、屋根の一番高い位置にあたる「棟」に取り付けられる通気設備で、屋根裏にたまった熱気や湿気を外へ排出するための装置です。特に日本の住宅は高温多湿な気候に晒されており、屋根裏の温度が50〜60℃にも達することがあります。この状態が続くと、断熱材が劣化したり、天井裏にカビが発生したりするリスクが高まります。さらに湿気が木材に蓄積すれば、住宅の構造材である梁や垂木が腐食してしまう恐れもあります。

棟換気は、こうしたリスクを軽減するために取り入れられており、屋根の高い部分から暖かい空気を抜く「煙突効果」を利用して自然換気を促進する構造です。屋根の軒先など低い位置に給気口を設け、棟換気から排気させることで空気の流れが生まれ、屋根裏の温度と湿度を効果的にコントロールできるようになります。とくに高断熱・高気密住宅では屋内の空気がこもりやすいため、棟換気の設置は現代住宅においてますます重要になっています。

棟換気が雨漏りの原因となる理由とは?

棟換気は空気の流れを作るために開口部を必要とするため、当然ながら屋根に「穴を開ける」作業が含まれます。そのため、本来であれば水の侵入を完全に防ぐための設計や防水処理がしっかり施されているはずですが、実際の現場ではさまざまな問題が起こりやすくなっています。棟換気が雨漏りの原因となる主な理由は以下の通りです。

まず、施工ミスや設計不備が挙げられます。たとえば、防水シートの重ね順が間違っていたり、棟換気材の取り付け角度が不適切だったりすると、本来は屋根の外へ排出されるはずの雨水が建物内へ侵入してしまいます。とくに横殴りの雨や台風時には、想定外の方向から雨水が吹き込むため、通常の設計では防ぎきれないケースもあります。

さらに、経年劣化も大きな要因です。換気部材はプラスチックや金属などでできていますが、日射や雨風に晒されることで次第に歪みやひび割れが生じやすくなります。この小さなすき間から雨水が侵入し、時間の経過とともに建物内部へ被害が広がっていくのです。棟板金を固定する釘の部分から水がしみ込むケースもあり、外からはわかりづらいため発見が遅れる傾向にあります。

加えて、棟換気の位置と屋根の勾配の関係も見逃せません。屋根の傾斜が緩やかだと水はけが悪く、換気口にたまった雨水が内部に流れ込む可能性が高まります。このように、棟換気は通気性を高める装置である一方で、正しい設計・施工・メンテナンスがなければ雨漏りのリスクを孕んでしまうのです。

雨漏りの初期症状と見逃しやすいサイン

棟換気からの雨漏りは、天井にぽたぽたと水が落ちてくるような明確な現象ではないことが多く、じわじわと建物にダメージを与えていきます。そのため、以下のような初期症状に気づけるかどうかが被害を最小限にとどめる鍵となります。

まず確認すべきは天井のシミです。薄い茶色や灰色の丸い跡が現れた場合、それは屋根裏で水が染み込んでいる証拠かもしれません。特に雨が降った後に目立つようになるシミは、雨漏りを強く疑うべきサインです。

次に、室内にカビ臭さを感じた場合も注意が必要です。屋根裏に湿気がこもっていると、断熱材や木材にカビが繁殖し、特有のにおいが室内に漏れ出してくることがあります。とくに換気扇や照明器具のまわりからにおいがする場合、棟換気部からの侵入水が天井内に広がっている可能性があります。

また、換気口周辺に鳥や昆虫の巣ができていたり、ゴミが詰まっていたりすると、換気機能が妨げられて湿気が排出されなくなります。その結果、内部結露が発生し、それが雨漏りのように見える場合もあります。雨漏りと結露は区別が難しいため、専門家による調査が必要になることが多いです。

棟換気の施工で特に注意すべきチェックポイント

棟換気の施工で雨漏りを防ぐためには、以下のようなチェックポイントをしっかりと確認することが重要です。

第一に、防水処理の確実性です。棟換気部材を設置する際には、開口部の周囲にルーフィング(防水シート)を適切に重ね張りし、水の侵入経路を遮断する処理を行う必要があります。特に、換気材の下部に防水層が連続しているかどうか、雨水が排水される構造になっているかが肝心です。

第二に、棟板金との接続部の処理です。棟換気材の上には棟板金が被さりますが、この接続部に隙間があったり、釘の打ち方が雑だったりすると、そこから水が浸入する恐れがあります。また、板金自体の取り付け角度や被覆長さによっても雨仕舞い(雨の処理方法)の性能が変わるため、熟練した職人の技術が求められます。

第三に、屋根の勾配との相性です。前述の通り、勾配が緩いと排水性が低く、棟換気材の内部に雨水が残りやすくなります。換気口の設置位置やサイズ、勾配に適した製品の選定も見逃してはいけません。

最後に、施工後の検査も欠かせません。光を当てて内部のすき間を確認したり、雨の強い日に天井裏に漏れがないか確認したりすることで、初期の不具合を発見できます。

定期的な点検とメンテナンスの重要性

棟換気は設置して終わりではありません。むしろ重要なのは、設置後の点検とメンテナンスです。どんなに丁寧に施工されても、時間の経過とともに部材は劣化し、接合部分にわずかな隙間が生じる可能性があります。これを放置してしまうと、次の台風や大雨のタイミングで一気に雨水が流入する恐れがあります。

とくに10年を超えた住宅では、棟板金の固定釘が浮いていたり、換気口のカバーが変形していたりすることが珍しくありません。こうした初期の劣化を見逃さないためには、5年に一度は屋根専門の点検を受けるのが理想的です。点検時には、ドローン撮影や屋根裏カメラなどを用いた詳細な調査を依頼すると安心です。

また、屋根の掃除も大切です。落ち葉やごみが換気口にたまって空気の流れを遮っていると、内部の結露が促進され、結果的に水分の蓄積による腐食やカビの原因になります。小さな点検や清掃を怠らず、日頃から屋根への意識を持つことが大切です。

雨漏りが発生した際の対応と費用の目安

万が一棟換気からの雨漏りが発生した場合、まずは冷静に被害の場所と範囲を確認し、応急処置を施すことが先決です。バケツを置いて水の滴下を受け止めたり、天井裏にブルーシートを敷くなどして、二次被害を防ぐことが大切です。

その後、できるだけ早く専門の雨漏り調査業者に連絡し、散水検査や赤外線カメラによる調査を依頼しましょう。棟換気が原因かどうかを正確に判断するためには、専門知識と経験が必要です。

修理費用は、軽微な部材交換で済む場合は数万円程度ですが、防水層の張り直しや棟板金の再施工が必要な場合には、10万円〜30万円程度の費用がかかることもあります。さらに、天井裏の木材が腐っていたり、断熱材がカビていた場合には、その修繕費も追加され、総額が50万円を超えるケースも珍しくありません。

築年数や施工時の保証内容によっては、保証対応や火災保険の適用が受けられることもあるため、施工会社や保険会社に一度確認することもおすすめです。

まとめ:棟換気の理解と管理が雨漏り防止の鍵

棟換気は住宅の通気性能を高めるために非常に有効な仕組みですが、その構造上「水の侵入リスク」と常に隣り合わせでもあります。棟換気による雨漏りを防ぐには、設計・施工・点検・メンテナンスという全てのプロセスにおいて正しい知識と丁寧な対応が求められます。

もし「棟換気 雨漏り」のようなキーワードでトラブルを検索してこの記事にたどり着いた方は、すでに何か異変を感じているかもしれません。少しでも気になるサインがあるなら、放置せず専門業者に相談してみることを強くおすすめします。住宅を守るためには、日頃の観察と、正しい知識による判断がなによりも大切です。